Апреля 17-го дня въ гардемарины Дубасовъ, Ѳедоръ Васильевичъ.

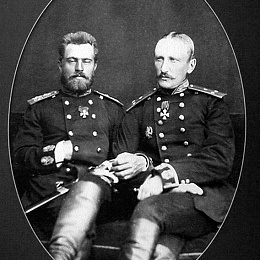

ДУБАСОВ Федор Васильевич (1845-1912) - выпускник Морского кадетского корпуса (1863), участник русско-турецкой войны (1877-1878), генерал-адъютант (1905), адмирал (1906), московский генерал-губернатор (1905-1906).

Из дворянского рода Дубасовых. Родился 21 июня 1845 г., в семье отставного лейтенанта флота. Раннее детство провел в отцовском имении в Поторочкине Лихославского уезда. Отец подал прошение о зачислении трёхлетнего Фёдора в Морской кадетский корпус в Петербурге.

1857 г. сентября 17. Поступил в Морской кадетский корпус кадетом.

1861 и 1862 гг. На корвете «Баян» и лодке «Копье» плавал в Финском заливе.

1863 г. апреля 17. Произведен в гардемарины. С 1860 г. учебное заведение выпускало во флот гардемаринов, которые через 2 года или прошедшие две компании во внутреннем или заграничном плавании получали право на получение первого офицерского звания мичмана. Такой порядок был отменен только в 1882 г. На клипере «Изумруд» плавал в Финском заливе и находился в крейсерстве у берегов Курляндии. Сентября 7, назначен для плавания на эскадру Тихого океана, на которую следовал сухим путем.

1864 г. мая 16. По прибытии в г. Николаевск-на-Амуре назначен на винтовую лодку «Морж». Октября 10, назначен на шхуну «Сахалин» для скорейшего достижения судов эскадры Тихого океана.

1864-1865 г. На последних двух судах плавал в Китайском, Японском и Охотском морях и в Татарском проливе.

1865 г. марта 29. Поступил на суда эскадры Тихого океана. Июля 12, произведен в мичманы со старшинством с 17 апреля 1865 г.

1865-1867 г. На корветах «Варяг» и «Богатырь» плавал в Японском и Китайском морях и в Тихом океане.

1866 г. Плавал на клипере «Изумруд».

1867 г. июля 7. Награжден орденом Св. Станислава III степени.

1868 г. августа 19. Назначен слушателем курса Морской академии.

1869 г. января 1. Произведен в лейтенанты.

1870 г. ноября 26. Окончил курс гидрографического отделения Морской академии.

1871 г. мая 28. Прикомандирован к Гвардейскому экипажу. На яхте «Забава» плавал в Финском заливе и в Балтийском море.

1872 г. апреля 1. Переведен в Гвардейский экипаж.

1872, 1873 и 1874 гг. На императорской яхте «Держава» плавал в Финском заливе, Балтийском море и за границей.

1874 г. января 1. Награжден орденом Св. Анны III степени. Апреля 16, назначен исправляющим должность старшего офицера яхты его императорского высочества наследника цесаревича «Славянка», строившейся в Англии, куда следовал на императорской яхте «Держава». Июля 1, утвержден в последней должности.

1874, 1875 и 1876 гг. На означенной яхте «Славянка» плавал в Финском заливе, Балтийском море и за границей, следуя из Англии в Кронштадт.

1876 г. ноября 9. Назначен командиром 8-й роты, сформированной для сухопутного похода в действующую в войну с Турцией армию. Декабря 2, по прибытии с означенной ротой в Кишинев, его императорским высочеством главнокомандующим действующей армией командирован в распоряжение состоявшего при главнокомандующем армией капитана 1-го ранга Рогуля для следования по портам Черного моря и заготовления материалов и предметов, необходимых для устройства переправы через р. Дунай.

1877 г. января 17. Вернулся из означенной командировки в г. Кишинев, командирован в г. Севастополь и Одессу для заказа предметов по минному вооружению и снабжения ими двух отрядов паровых катеров, состоявших каждый из трёх катеров. Февраля 13, командирован в г. Одессу для приема минного вооружения для катеров означенных отрядов. Марта 4, возвратился в состав отряда Гвардейского экипажа в Кишинев. Марта 31, по приказанию его императорского высочества главнокомандующего действующей армией прикомандирован к Черноморскому флотскому отряду, т.е. Нижне-Дунайской флотилии, с назначением начальником отряда, состоявшего из двух минных катеров, и командиром катера «Ксения». Апреля 1, с означенным отрядом прибыл из г. Кишинева в р. Днестр (к селению Порканы) для испытания боевого вооружения катеров. Апреля 12, выступил в составе Черноморского отряда из селения Порканы, следуя в р. Дунай (на станцию Варабаш), куда прибыл 15 апреля. Апреля 16, по приказанию начальника инженеров действовавшей армии командирован с порученным ему отрядом катеров и минной партией для заграждения минами устья реки Серет. Апреля 18, на катере «Джигит» завладел появившимся против устья реки Серет, у неприятельского берега, турецким каюком с оружием и патронами. Апреля 21, участвовал с вверенным ему отрядом катеров и партией охотников в ночной вылазке на неприятельский берег для повреждения телеграфов. Апреля 23, по окончании вышеозначенного поручения соединился с Черноморским отрядом, находившимся на реке Прут. Апреля 28, командирован с отрядом катеров и минной партией для устройства минного заграждения у р. Браилова. Апреля 29, тотчас же после взрыва Браиловскими батареями турецкого броненосца «Лютфи-Джелиль» ходил с минными катерами к месту потопления броненосца и в виду турецкой эскадры взял кормовой флаг с погибшего броненосца, снял одного раненого турецкого матроса, выплывшего на берег, и благополучно вернулся назад. Мая 1, по приказанию состоявшего при Главнокомандующем действующей армией капитана 1-го ранга Рогуля принял командование пароходом «Взрыв» и экспедицией для захвата склада турецкого каменного угля в турецкой деревне Течет. Экспедиция состояла из означенного парохода с 200 человек десанта под начальством полковника Струкова (адъютанта Главнокомандующего), с баржей на буксире и трех паровых катеров. Овладев складом каменного угля, в виду всей турецкой эскадры, невозбранно нагрузил на свою баржу до ста двадцати тонн каменного угля и благополучно возвратился. По выполнении означенного поручения, вступил в командование отрядом катеров. Мая 2 и 4, находился с катерами «Ксения», «Джигит» и «Царевна» в рекогносцировке и поставил линии минных заграждений в Мачинском рукаве, действуя под огнем турецких мониторов. Мая 9, вместо катера «Ксения» принял в личное командование, взятый из состава румынской флотилии, паровой катер «Царевич». Мая 10, предпринял с катерами «Царевна» и «Ксения» ночную вылазку на турецкую эскадру, стоявшую у деревни Гу-ра-Яломица.

Мая 11, прикрывал с теми же катерами движение отряда капитана 1-го ранга Рогуля от наступления вдвое сильнейшего неприятеля, защищая проходы у деревни Гура-Яломицы. Мая 12, на тех же катерах под огнем турецкой эскадры сделал промер и демонстративную постановку двух линий минных заграждений, за неимением настоящих мин, на реке Дунай и Мачинском рукаве. После этого, прорвавшись сквозь линию турецких судов, ушел в Браилов. Мая 13, с катерами «Ксения», «Царевна», «Джигит» и «Царевич» сделал ночную рекогносцировку к турецкой эскадре, что стояла под защитой крепости Мачина. Мая 14, на тех же катерах предпринял ночное нападение на турецкий отряд, состоявший из трех судов, находившийся у Мачина, причем первую мину подвел и взорвал катер Дубасова, и броненосец, казалось, осел кормой; вторым катером командовал лейтенант Шестаков, который спокойно подойдя вплотную к броненосцу, на котором уже поднялась тревога, взорвал мину, которой броненосец был безусловно погублен. Катер Шестакова был буквально засыпан обломками. На наших катерах никто ранен не был, невзирая на то, что катеру Шестакова пришлось выдержать после взрыва нападение гребного катера, шедшего с соседнего броненосца. Мая 15, Дубасов был награжден орденом Св. Великомученика Георгия IV степени за вышеописанное потопление броненосца «Сельфи». Мая 18, принял в командование, сдав минный катер «Царевич», канонерскую лодку «Великий Князь Николай», взятую из состава румынской флотилии и зачисленную, временно во 2-й ранг судов, оставаясь и командующим отрядом минных катеров. Мая 26, поступил в состав отдельного отряда, сформированного под командой капитана 1-го ранга Рогуля для постановки минных заграждений выше города Браилова и устройства переправы через Дунай. Мая 27, командуя вышеозначенной лодкой, сделал рекогносцировку и промер для мин, произведя работу под выстрелами турецкого монитора и батарей крепости Гирсовой. Мая 28, там же прикрывал от турецких мониторов постановку двух линий минных заграждений в реке Дунай и Мачинском рукаве. Июня 10, на лодке «Великий Князь Николай» с паровыми катерами «Царевич» и «Птичка» предпринял по приказанию командира 14-го корпуса демонстративное ночное нападение на крепость Мачин, с батареями которой поддерживал перестрелку для отвлечения турецких сил от места переправы у Галаца наших войск через реку Дунай. Июня 11, на той же лодке участвовал при переправе войск отдельного (14-го) корпуса из Браилова в Мачин. Июня 23, с той же лодкой и с катерами «Царевич» и «Птичка» находился в разведочном плавании по реке Борчи, причем имел перестрелку с неприятельскими батареями, для определения силы турецкой передовой силистрийской позиции у Гура-Бали при впадении в реку Дунай. Июня 26, с катером «Царевич» под выстрелами турецкого монитора и батарей в притоке Гура-Борчи сделал промер для постановки мин. Июля 3, с вверенным ему отрядом содействовал со стороны реки Дунай взятию нашими войсками крепости Черно-воды. Июля 9, с тем же отрядом сделал поиск по реке Дунай до неприятельского лагеря при селении Буужак под Сили-стрией, причем артиллерийским огнем отряда лагерь был выбит с позиции и принужден отступить, а вступивший в перестрелку с отрядом казематированный монитор зажжен снарядами отряда, но спасен прибывшими из Силистрии полевой батареей и двумя пароходами. Июля 21, оставаясь командиром лодки «Великий Князь Николай» , принял от капитана 1-го ранга Рогуля командование отрядом, получившим назначение состоять при отдельном 14-м корпусе, для содействия его движениям разведочной службой и устройством и охранением необходимых минных заграждений. Сентября 21, по приказанию его императорского высочества начальника морских команд на Дунае командирован с вверенным ему отрядом под крепость Силистрия для уничтожения устраиваемой там турками переправы через реку Дунай, причем с 23 сентября по 1 октября означенным отрядом сделано несколько рекогносцировок и предприняты все необходимые меры к препятствованию переправы турок через реку Дунай. Октября 2, под огнем батарей, а также и цепи стрелков всей Силистрийской оборонительной линии отрядом катеров произведено ночное нападение со спуском брандеров на турецкий пароход, стоявший у Силистрии. Октября 3, на катере «Царевна» произвел рекогносцировку у Силистрии под огнем турецкой полевой батареи. Октября 7, за выполнением вышеозначенного поручения вновь поступил в распоряжение командира отдельного 14-го корпуса. Октября 25, за устройство минных заграждений в низовьях реки Дунай награжден золотым оружием с надписью: «За храбрость». Декабря 3, по приказанию его императорского высочества начальника морских команд на реке Дунай командирован с вверенным ему отрядом для усиленной рекогносцировки под Силистрией. Декабря 5, с пешей партией охотников и всеми наличными офицерами отряда произвел означенную рекогносцировку, причем было спущено в турецкие береговые укрепления шесть пироксилиновых боевых ракет. Декабря 18, по выполнении последнего поручения прибыл с отрядом в г. Браилов, где вступил в состав Черноморского отряда, т.е. Нижне-Дунайской флотилии под начальством капитан-лейтенанта Дикова.

1878 г. января 1. Произведен в капитан-лейтенанты за отличие против турок со старшинством с 14 мая 1877 г. Марта 5, по распоряжению начальника Нижне-Дунайского отряда, командирован на пароход «Взрыв» с двумя паровыми катерами и минной партией для снятия минных заграждений, поставленных выше г. Браилова. Марта 22, награжден орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом за спуск брандеров на турецкие суда и мост, строившийся у Силистрии. Апреля 2, вновь вступил в командование лодкой «Великий Князь Николай». Мая 8, пожалован мекленбург-шверинским крестом за военные отличия. Июня 20, пожалован румынским железным крестом за войну 1877-1878 г. с Турцией. Июля 2, сдал командование лодкой «Великий Князь Николай» и поступил в наличие Гвардейского экипажа. Июля 31, по воле высшего начальства назначен командиром крейсера Добровольного флота «Россия» с увольнением для службы на коммерческих судах.

С 5 августа по 26 ноября плавал на означенном крейсере, на котором совершил переход из Балтийского моря в Черное море. Ноября 26, высочайшим приказом вновь определен на действительную службу с назначением флигель-адъютантом к его императорскому величеству с зачислением в наличие Гвардейского экипажа.

1879 г. января 20. Назначен начальником отряда миноносок Гвардейского экипажа. Февраля 26, командирован в г. Николаев для исполнения в военно-морском суде обязанности члена обвинителя, как на следствии, так и на суде, по делу о крушении императорской яхты «Ливадия». Апреля 21, по исполнении означенного поручения вернулся в наличие Гвардейского экипажа. Декабря 3, пожалован черногорской медалью с надписью: «За храбрость», за войну 1877-1878 г. с Турцией.

1879 и 1880 гг. На отряде миноносок Гвардейского экипажа, сам начальником отряда, плавал в Финских шхерах.

1880 г. января 1. Награжден орденом Св. Станислава II степени. Июня 25, пожалован румынской медалью с надписью: «За храбрость», за оказанную при взрыве монитора в Мачин-ском рукаве реки Дунай в ночь на 14 мая 1877 г. храбрость. Декабря 27, отчислен от должности начальника отряда миноносок Гвардейского экипажа.

1882 г. мая 10. Назначен начальником отряда миноносок Балтийского флота, с которыми плавал в Финском заливе, Моонзунде и финляндских шхерах. Августа 9, уволен по домашним обстоятельствам от службы капитаном 2-го ранга с мундиром.

1883 г. мая 15. Определен в службу во флоте прежним чином капитан-лейтенанта. Июня 20, высочайше разрешено: время бытности в отставке с 10 августа 1882 г. по 15 мая 1883 г. зачислить в действительную службу по всем правам и преимуществам. Ноября 26, назначен командиром крейсера «Африка».

1884 и 1885 г. На крейсере «Африка* плавал в составе судов учебного минного отряда в Финском заливе и Балтийском море.

1884 г. сентября 18. Назначен членом комиссии по рассмотрению и окончательной выработке положения о минных классах, отряде и команде.

1885 г. февраля 26. Произведен в капитаны 2-го ранга. Октября 22, отчислен от командования крейсером «Африка».

1886 г. марта 4. Назначен членом военно-морского суда Кронштадтского порта на срок по 1 сентября.

1887 г. января 1. Произведен в капитаны 1-го ранга. Апреля 4, назначен флаг-капитаном, на кампанию этого года, в походный штаб старшего флагмана, командующего практической эскадрой Балтийского флота. Апреля 16, поручено принять участие в поездке офицеров генерального штаба для исследования Моонзундского архипелага. На корабле «Петр Великий», в составе судов практической эскадры, крейсере «Азия» и миноносцах «Свеаборг» и «Выборг», плавал в Финском заливе и Балтийском море.

1888 г. января 1. Объявлено монаршее благоволение за отличноусердную службу. Марта 7, назначен командиром фрегата «Светлана». Августа 2, пожалован прусским орденом Красного Орла II степени. Декабря 3, назначен членом комиссии для рассмотрения проекта положения об управлении морскими командами на берегу. На фрегате «Светлана», в составе отряда судов Морского училища, плавал в Финском заливе и Балтийском море.

1889 г. января 1. Назначен командиром фрегата «Владимир Мономах». Награжден орденом Св. Анны II степени.

1889-1891 гг. На означенном фрегате плавал за границей.

1891 г. мая 6. Пожалован сиамским орденом Белого Слона 3-го класса. Июня 19, назначен командиром броненосного корабля «Петр Великий». Июля 2, пожалован японским орденом Восходящего Солнца II степени со звездой. Июля 18, пожалован греческим орденом Спасителя Командорского креста. Сентября 27, назначен командиром броненосной батареи «Не тронь меня». Сентября 23, назначено денежное вознаграждение за долговременное командование судами 1 и 2-го ранга по 540 рублей в год, считая с 10 апреля сего года.

1892 г. января 1. Отчислен от должности командира броненосной батареи «Не тронь меня», как выплававший установленный ценз. Мая 23, назначен военно-морским агентом в Германии.

1893 г. августа 30. Произведен за отличие по службе в контр-адмиралы, с назначением младшим флагманом и с оставлением в прежней должности.

1894 г. января 1. Награжден орденом Св. Владимира III степени. Пожалован датским орденом Данеброга командорского креста 1-го класса.

1895 г. марта 13. Отчислен от должности военно-морского агента в Германии. Октября 30, пожалован шведским орденом Меча командорского креста 1-го класса.

1896 г. сентября 17. Пожалован люксембургским орденом Дубового Венка большого креста. Ноября 11, пожалован болгарским орденом Св. Александра I степени. Декабря 6, награжден орденом Св. Станислава I степени. Декабря 16, назначен младшим флагманом Тихого океана. 1897-1899 г. На крейсере 1-го ранга «Память Азова» с 1 июня по 11 августа в должности младшего флагмана Тихого океана плавал в Тихом океане, причем с 11 августа 1897 г. — уже командующим эскадрой Тихого океана, в каковую должность назначен высочайшим приказом.

1898 г. декабря 6. Награжден орденом Св. Анны I степени.

1899 г. марта 15. Произведен в вице-адмиралы с назначением начальником эскадры Тихого океана. Апреля 18, отчислен от последней должности. Апреля 27, пожалован японским орденом Восходящего Солнца I степени. Декабря 6, назначен старшим флагманом 1-й флотской дивизии.

1900 г. января 1. Назначен председателем Морского технического комитета.

1901 г. июля 23. Государь император, присутствуя 21 июля на Балтийском судостроительном заводе, при спуске на воду эскадренного броненосца «Император Александр III», соизволил одобрить выполнение работ по постройке и распоряжениям, относящимся к закладке и спуску, и объявить монаршее благоволение.

1904 г. марта 28. Награжден орденом Белого Орла. После известного инцидента — нападения на суда эскадры вице-адмирала Рождественского в Северном море, где под видом тульских рыбаков и скрываясь в их массе, на наши суда было сделано покушение минных судов, — для выяснения всего дела был командирован во Францию на третейский разбор.

1905 г. марта 14. Назначен генерал-адъютантом к его императорскому величеству с оставлением в должности и объявлена высочайшая благодарность за успешное исполнение особо возложенного на него поручения. Июня 20, назначен постоянным членом Совета Государственной Обороны с оставлением в должности и звании генерал-адъютанта. Августа 8, по собственному ходатайству отчислен от должности председателя Морского технического комитета, по несовместимости обязанностей председателя комитета с вновь полученным назначением члена Совета Государственной Обороны, с оставлением звания генерал-адъютанта. Ноября 24, назначен московским генерал-губернатором, с оставлением звания генерал-адъютанта. Руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве. Полиция сумела предупредить два покушения на адмирала, но 23 апреля 1906 г. в 12 часов дня, по окончании праздничного богослужения в Большом Успенском соборе, в коляску Дубасова социалист-революционер Б. Вноровский бросил бомбу. Адъютант Дубасова граф С.Н.Коновницын был убит, кучер - ранен, а самому адмиралу раздробило ступню левой ноги.

1906 г. июля 5. Уволен по болезни от должности московского генерал-губернатора с оставлением членом Государственного Совета и в звании генерал-адъютанта.

1906 г. декабря 2. В годовщину московского восстания, в Таврическому саду в Петербурге, П.Воробьев и В.Березин, члены «летучего террористического отряда» эсеров произвели по нему 13 выстрелов, а еще двое боевиков бросили бомбу, начиненную мелкими гвоздями. Адмирал был оглушен и слегка ранен, но остался жив. Декабря 26. Произведен в адмиралы с оставлением звания генерал-адъютанта.

1908 г. декабря 6. Награжден орденом Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского. В последние годы жизни адмирал тяжело болел - сказывались ранения. Последним его большим делом было активное участие в строительстве храма Спаса-на-Водах в Петербурге в память моряков, погибших в Порт-Артуре и при Цусиме.

1911 г. марта 15. Пожалован румынской золотой медалью За Военные Заслуги I степени в память участия в Турецкой войне.

Скончался в 1912 г. в Петербурге. Похороны состоялись 21 июня 1912 г., в день его рождения, в Александро-Невской лавре.

Общий морской список. Т. XIV. Царствование Александра II. Д-И. СПб. 2013. с. 94.

https://ruskline.ru/news_rl/2020/07/03/admiral_fedor_vasilevich_dubasov_trudy_i_dni?ysclid=lutx4y2h92409459767

https://proza.ru/2010/06/29/110

https://navalmuseum.ru/news?id=745